2008年12月19日

石津寺と鞭崎神社の重文建築を訪ねました。

こんにちは青花です。

年の瀬もおしせまってきて、なんとなく心もうきうきとなってきました。広葉樹はすっかり葉を落とし、小枝だけが目立つようになりました。南草津から見る比叡の山と、比良の山にはまだ積雪は見られないようです。

前回は旧東海道と矢橋道の分岐点から、スーパーフレンドマート南草津店がある川の下信号まで歩きました。今日はここから矢橋道の中程にある2件の重要文化財をたずねました。

【地産地消】

この矢橋道を歩いていると畑が目につきました。白菜、キャベツ、ネギ、人参、葉が特別大きいのは何でしょうか。この畑ですがかなり手入れされていて、我が家の家庭菜園とは大違い。冬野菜は霜にあたると甘さが増します、畑の野菜がどれも美味しそうにみえました。

【道の駅 草津】

ついでに野菜の話題をもう一つ。琵琶湖博物館前に烏丸道の駅があります。南草津から湖岸道路を車で走って10分ほどですが、ここの道の駅は近郊の農家が新鮮野菜を販売していると言うことで賑わっています。

湖岸道路沿いで琵琶湖博物館の観光客と草津はもとより栗東、大津方面からも来られるとか。この南草津付近の農家の方も出品されているようです。少し南草津から離れていますが琵琶湖博物館の見学兼ねて一度行かれてはいかがでしょうか。

【芦浦道道標】

矢橋道の道脇に3本の道標が建っています。芦浦道道標で「山田あしうら道」「あなむら道」と彫られていて、小道が芦浦観音寺まで続いています。

芦浦観音寺はその昔、船奉行を務めていて寺領は大名並みの所領を得ていたと言われ、寺宝の数から「近江の正倉院」の名があります。この道標を琵琶湖方向に進むとやがて左に鞭崎神社の石の鳥居が見えます。

南草津駅から歩いて2キロほどの距離で、矢橋港跡まで歩いたとして3キロほど是非とも歩いてみたい旧道です。

【鞭崎神社】

鞭崎神社は鞭崎八幡宮とも言うようです。建久元年(1190)10月2日源頼朝上洛の折、この祠(八幡宮)の前を通りかかり、馬上より鞭を指して神社名を村人に尋ねました。このことから鞭崎の八幡宮と村の人は呼ぶようになったのが神社名の由来だそうです。

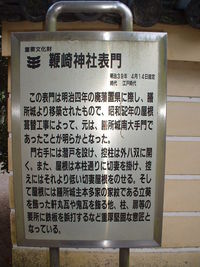

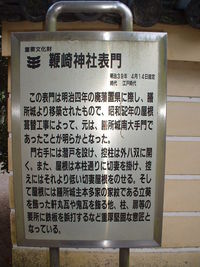

<鞭崎神社 重要文化財の表門>

矢橋道から広い参道を見るとその奥にひときわ大きな門が見えます。それもそのはずでこの門は膳所城の南大手門にあったもので、とりわけ膳所藩から特別の庇護を受けていたため、明治4年の廃城の時にこちらに移築されたものです。桃山時代の建造物で国指定の重要文化財となっています。軒瓦を見ると膳所城の本多藩の家紋である立葵紋が見られますよ。

【石津寺】

788年伝教大師最澄自らが2体の薬師如来像を作りました。一つは一乗止観院(現在の根本中堂)にそしてもう一体をここ石津寺「せきしんじ」の本尊にしたと言い伝えられています。1184年兵火によりお寺も無くなりましたが2代目将軍足利義詮に再興されたといいます。

草津一の大寺でしたが、現在では重要文化財の本堂を残すだけとなったのが残念ですね。往時の大寺が伺われる話として、徳川家の菩提寺として造営された上野寛永寺の本尊としてここの薬師如来が移されました。この薬師如来像は秘仏中の秘仏で一度も開扉されたことはないようです。

南草津から琵琶湖方面に歩いて行ける距離にある、この2つの重要文化財の建造物。近くにあっていつでも気軽に見られるのが嬉しいです。南草津にはもう一つ素晴らしい重要文化財があります、このブログで紹介しますから是非見てください。

【今回歩いたところのマップです】

大きな地図で見る

次回は矢橋道の終着点矢橋港跡に行きます。近江は歴史と文化の宝庫といいます。南草津にはまだまだありますよお楽しみに。

年の瀬もおしせまってきて、なんとなく心もうきうきとなってきました。広葉樹はすっかり葉を落とし、小枝だけが目立つようになりました。南草津から見る比叡の山と、比良の山にはまだ積雪は見られないようです。

前回は旧東海道と矢橋道の分岐点から、スーパーフレンドマート南草津店がある川の下信号まで歩きました。今日はここから矢橋道の中程にある2件の重要文化財をたずねました。

【地産地消】

この矢橋道を歩いていると畑が目につきました。白菜、キャベツ、ネギ、人参、葉が特別大きいのは何でしょうか。この畑ですがかなり手入れされていて、我が家の家庭菜園とは大違い。冬野菜は霜にあたると甘さが増します、畑の野菜がどれも美味しそうにみえました。

【道の駅 草津】

ついでに野菜の話題をもう一つ。琵琶湖博物館前に烏丸道の駅があります。南草津から湖岸道路を車で走って10分ほどですが、ここの道の駅は近郊の農家が新鮮野菜を販売していると言うことで賑わっています。

湖岸道路沿いで琵琶湖博物館の観光客と草津はもとより栗東、大津方面からも来られるとか。この南草津付近の農家の方も出品されているようです。少し南草津から離れていますが琵琶湖博物館の見学兼ねて一度行かれてはいかがでしょうか。

【芦浦道道標】

矢橋道の道脇に3本の道標が建っています。芦浦道道標で「山田あしうら道」「あなむら道」と彫られていて、小道が芦浦観音寺まで続いています。

芦浦観音寺はその昔、船奉行を務めていて寺領は大名並みの所領を得ていたと言われ、寺宝の数から「近江の正倉院」の名があります。この道標を琵琶湖方向に進むとやがて左に鞭崎神社の石の鳥居が見えます。

南草津駅から歩いて2キロほどの距離で、矢橋港跡まで歩いたとして3キロほど是非とも歩いてみたい旧道です。

【鞭崎神社】

鞭崎神社は鞭崎八幡宮とも言うようです。建久元年(1190)10月2日源頼朝上洛の折、この祠(八幡宮)の前を通りかかり、馬上より鞭を指して神社名を村人に尋ねました。このことから鞭崎の八幡宮と村の人は呼ぶようになったのが神社名の由来だそうです。

<鞭崎神社 重要文化財の表門>

矢橋道から広い参道を見るとその奥にひときわ大きな門が見えます。それもそのはずでこの門は膳所城の南大手門にあったもので、とりわけ膳所藩から特別の庇護を受けていたため、明治4年の廃城の時にこちらに移築されたものです。桃山時代の建造物で国指定の重要文化財となっています。軒瓦を見ると膳所城の本多藩の家紋である立葵紋が見られますよ。

【石津寺】

788年伝教大師最澄自らが2体の薬師如来像を作りました。一つは一乗止観院(現在の根本中堂)にそしてもう一体をここ石津寺「せきしんじ」の本尊にしたと言い伝えられています。1184年兵火によりお寺も無くなりましたが2代目将軍足利義詮に再興されたといいます。

草津一の大寺でしたが、現在では重要文化財の本堂を残すだけとなったのが残念ですね。往時の大寺が伺われる話として、徳川家の菩提寺として造営された上野寛永寺の本尊としてここの薬師如来が移されました。この薬師如来像は秘仏中の秘仏で一度も開扉されたことはないようです。

南草津から琵琶湖方面に歩いて行ける距離にある、この2つの重要文化財の建造物。近くにあっていつでも気軽に見られるのが嬉しいです。南草津にはもう一つ素晴らしい重要文化財があります、このブログで紹介しますから是非見てください。

【今回歩いたところのマップです】

大きな地図で見る

次回は矢橋道の終着点矢橋港跡に行きます。近江は歴史と文化の宝庫といいます。南草津にはまだまだありますよお楽しみに。

Posted by

青花

at

22:17

│

青花さん